Der für Baden charakteristische Bau des Frauenbades bleibt in seiner Substanz unberührt, aus denkmalpflegerischer Sicht war kein Eingriff in die Struktur vorgesehen.

Größtenteils entfernt wurden die in den 1990-er Jahren vorgenommenen Umbauten um die Räume den Anforderungen eines Museums zu anzupassen, Platz zu schaffen und den gewonnenen Freiraum kompakter zu organisieren. Teilweise wurden Gebäudeteile rückgebaut, zum Beispiel beim Haupteingang der Säulenhalle zwei Türen durch historische Fenster ersetzt.

Alle denkmalpflegerischen Maßnahmen wurden mit dem Bundesdenkmalamt abgestimmt. Bei der Aufgabe das Alte zu erhalten und etwas Neues entstehen zu lassen wurde bei starker Dialogbereitschaft sehr umsichtig vorgegangen.

Die Baugeschichte des Frauenbades und Ihre Einordnung im historischen Kontext betreffend möchten wir auf das zeitgleich mit der Eröffnung erscheinende Buch von Herrn Prof. Dr. Matthias Boecklverweisen.

--

Mit der Eröffnung des Arnulf Rainer Museums im Jahr 2009 widmete das Land NÖ und die Stadt Baden dem Werk Arnulf Rainers eine eigene Ausstellungsstätte in seiner Geburtsstadt.

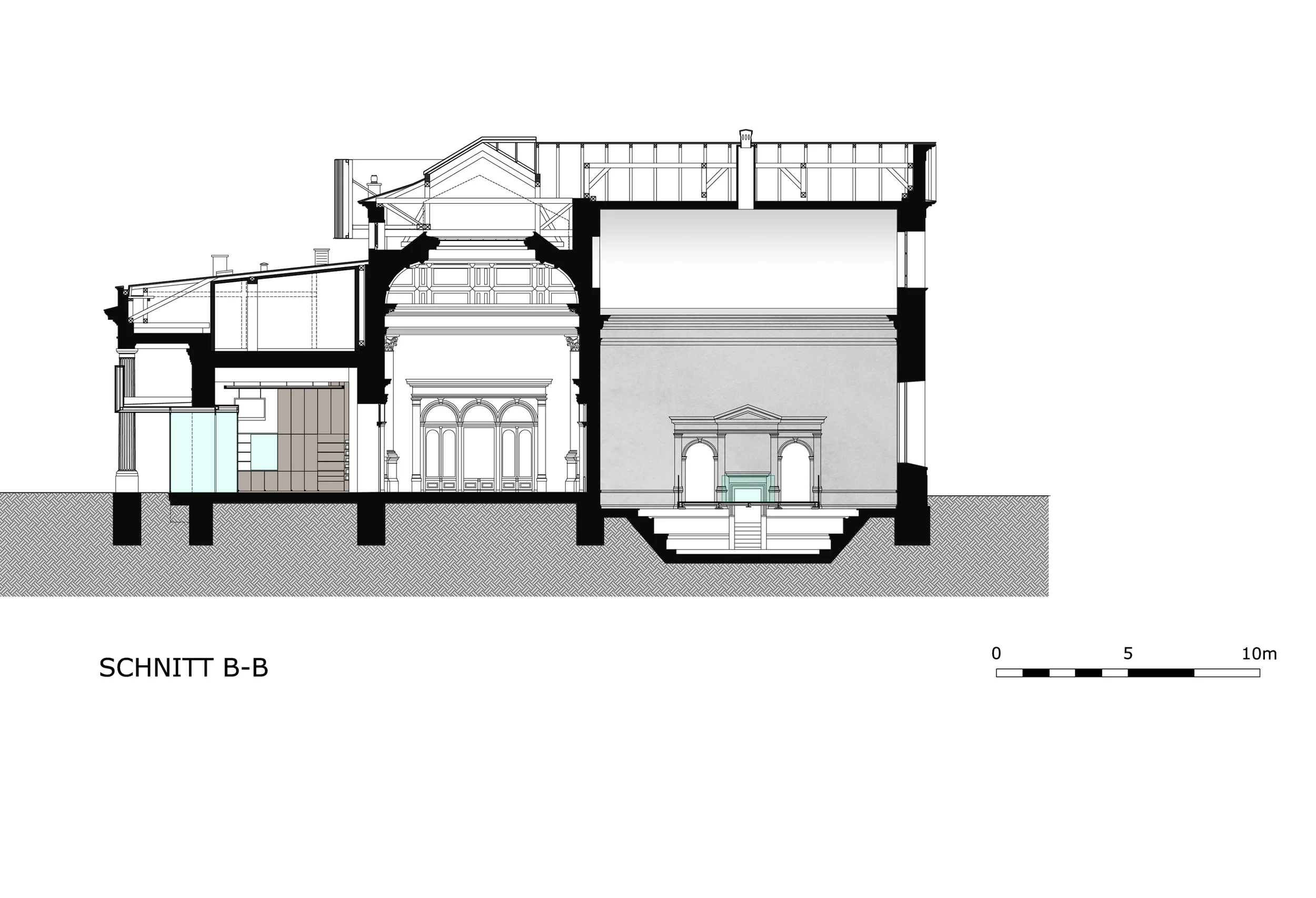

Die Herausforderung der Bauaufgabe bestand darin, das um 1820 im Stil des Klassizismus, von Charles de Moreau errichtete ‚Frauenbad‘ in ein modernes, alle technischen und ausstellungsbetrieblichen Anforderungen erfüllendes Museum umzugestalten. Im Spannungsfeld zwischen Architektur und Kunst wurde versucht durch einen respektvollen Umgang mit der historischen Bausubstanz den Ansprüchen an einen zeitgemäßen Kulturbau zu entsprechen.

Die baulichen Eingriffe aus den 1990er Jahren wurden entfernt, Teile rückgebaut und einheitliche Ausstellungsmöblierung behutsam integriert , um die klare historische Gebäudestruktur im Inneren mit den historischen Thermalwasserbecken wieder ablesbar zu machen.

Die intensive Recherchearbeit zum Architekturwettbewerb und die Auseinandersetzung mit dem Werk und den Texten Arnulf Rainers, insbesondere die Übermalung eines historischen Stiches des Frauenbades und der Text „Schwarze Architektur“ führten zu dem Entwurfsgedanken, die vorhandene Dachlaterne einzuhüllen, um dem Gebäude ein signifikantes, von außen weit sichtbares Zeichen zu geben.

Die transluzente Einhüllung der Dachlaterne mittels hintereinander liegender und gefalteter Lochbleche führt einerseits durch die Bewegung des Betrachters zum Moiré Effekt, der sich durch eine Abfolge von bewegten, in sich verschwimmenden Mustern zeigt und lässt andererseits die historische Dachlaterne durchschimmern.

Für die Licht- und Sicherheitstechnischen Einrichtungen wurde ein einheitliches System für das gesamte Museum entwickelt. Auf frei gespannten Aluminiumträgen wurde nahezu die gesamte Technik und Beleuchtung untergebracht. Dadurch konnten die Gewölbe der beiden Marmorsäle von störenden Abhängungen freigehalten werden. Integrierte Deckenstrahler leuchten die Räume gleichmäßig aus, eine unten liegende Führungsschiene kann alle Arten von Scheinwerfern und Spots aufnehmen.

Der Befund des Restaurators hinsichtlich der historischen Fassadenfarben ergab eine deutlich reduziertere Farbwahl im Vergleich zum bestehenden Farbanstrich vor dem Umbau. Daher wurden die Putzflächen in einem hellen Gelbton und die strukturierten Elemente in einem lichten Grauton ausgeführt.

Das Museum wurde 2012 mit dem Niederösterreichischen Kulturpreis in der Sparte Revitalisierung denkmalgeschützter Altbausubstanz ausgezeichnet.

Der Befund des Restaurators ergab eine deutlich reduzierte Farbwahl der Fassadenflächen als vor dem Umbau. So wurden die Putzflächen in einem hellen Gelbton und die strukturierten Elemente in einem lichten Grauton ausgeführt.

Im Festsaal wurde in Teilbereichen die ursprüngliche, sehr detailreiche Gestaltung der Deckenkassetten und des umlaufenden Deckengesimses rekonstruiert, die Wandflächen vorsichtig gereinigt.

Die jeweils an der Gebäudeinnenseite liegenden Kabanen wurden in Absprache mit dem BDA entfernt um die Hängeflächen zu vergrößern.

Die mit Marmorplatten verkleideten Wandflächen der Bäder wurden schonend, ohne den Naturstein aufzurauen gereinigt undAbsplitterungen durch Fierungen ergänzt.

Der Befund des Restaurators ergab eine deutlich reduzierte Farbwahl der Fassadenflächen als vor dem Umbau. So wurden die Putzflächen in einem hellen Gelbton und die strukturierten Elemente in einem lichten Grauton ausgeführt.

Im Festsaal wurde in Teilbereichen die ursprüngliche, sehr detailreiche Gestaltung der Deckenkassetten und des umlaufenden Deckengesimses rekonstruiert, die Wandflächen vorsichtig gereinigt.

Die jeweils an der Gebäudeinnenseite liegenden Kabanen wurden in Absprache mit dem BDA entfernt um die Hängeflächen zu vergrößern.

Die mit Marmorplatten verkleideten Wandflächen der Bäder wurden schonend, ohne den Naturstein aufzurauen gereinigt undAbsplitterungen durch Fierungen ergänzt.

Im November 1977 wurde das damalige Frauenbad erstmals für eine Ausstellung genutzt. In dieser Ausstellung wurden Arbeiten von Arnulf Rainer aus den Jahren 1957 – 77 gezeigt. Arnulf Rainer setzte sich auch künstlerisch mit den vorgefundenen Räumlichkeiten auseinander und schuf Übermalungen von Fotografien der Innenräume. Die Möglichkeit sich einem Kunstwerk als solitäres Objekt im kleinen Raum einer Kabane auseinanderzusetzen wurde bereits damals genutzt.

Während der Wettbewerbsphase nutzten wir die Gelegenheit uns mit dem Werk und mit Texten Arnulf Rainers vertraut zu machen, so inspirierte uns eine Übermalung eines historischen Stiches des Frauenbades und der Text „Schwarze Architektur“ dazu die vorhandene Dachlaterne einzuhüllen um den Gebäude ein signifikantes Zeichen zu geben. Diese Intension deckte sich mit der Bemühung die Gebäudestruktur zu klären und den unteren Bauteil optisch hervorzuheben und zu stärken.

Die transluzente Einhüllung verdeckt die Dachlaterne nicht, sie überlagert diese. Der erste Gedanke war dem Duktus einer Schraffur zu folgen und die Striche durch ein Stahlgeflecht zu ersetzen. Bei der schon vor Baubeginn geplanten Bemusterung stellte sich heraus, dass Lochbleche in zwei hintereinander liegenden Ebenen angeordnet eine dichtere Struktur ergaben und zum Moiré Effekt führten. Durch Bewegung des Betrachters um das Gebäude ergibt sich eine Folge von bewegten Mustern. Diesen Gegensatz, zur ständigen Konfrontation mit bewegten Bildern im Stadtraum bei denen der Betrachter still steht, suchten wir.

Für die Nutzung des von Charles de Moreau geplanten Frauenbades in Baden wurde 2006 ein Wettbewerb ausgeschrieben. Bei der Aufgabe das Alte zu erhalten und etwas Neues entstehen zu lassen wurde bei starker Dialogbereitschaft des Bundesdenkmalamtes sehr umsichtig vorgegangen.